2009年のWALKとは何だったのか

精神のガソリン補給のためにひたすら音楽漬けにしていたい時間がある。

それが今だ。

身体の芯にも心の芯にも染み込んでいる音楽はあるか。

忘れていた“何か”を引っ張り出してくれるかのような音。

今は新しい感性を磨く音よりも、自分が出会って心の体温を上げてきたような音が欲しい。

というわけで“ライブの歴史”をひっくり返しているのだ。

ASKA『Concet Tour 2009 WALK』を久しぶりに見ている。

ASKAの歴史においてもチャゲアスにとってもこのコンサートツアーは重要な位置付けであるべきものだ。何しろ2009年はCHAGE and ASKAが無期限活動休止を発表した年だ。このツアーはCHAGE and ASKA無期限活動休止後初めてのライブだった。ASKAのソロツアー自体は珍しくとも何ともなかったが、やはりチャゲアスの活動が止まって初めてのライブとなると、発言や曲目などあらゆることに注目がいく。

事実、このツアーのタイトルからして波紋を広げた。

『WALK』。これはチャゲアスファンなら知らない者は一人としていない重要なキーワードだ。

『WALK』は1989年。CHAGE and ASKA活動10周年記念シングルとして切られた曲のタイトル。この曲は7分にも渡る対策で、シングルとしては異色曲。この曲への思い入れはASKAはあらゆる場所で語っている。「プロとして初めて“自由”に書いた曲」「スタッフから初めて自由に書いていいって言われて書いた曲」とASKAは語り、この曲はファンの間でも人気の高い。そして、20周年の『電光石火』ツアーで最初の曲として位置付けられ、25周年の『two-five』ツアーではラスト曲として選ばれているいわば“特別な”曲だ。

- アーティスト: CHAGE&ASKA,飛鳥涼,澤地隆,BLACK EYES,村上啓介

- 出版社/メーカー: ポニーキャニオン

- 発売日: 1992/03/25

- メディア: CD

- この商品を含むブログ (2件) を見る

そんな『WALK』をチャゲアス無期限活動休止最初のコンサートのタイトルにするという意味・・・。当時のツアーパンフレットでもインタビュアーは執拗にそれをASKAに聞いている。だが、それに対する明確な答えは返ってきていないと私は理解している。どの理由も全くしっくりこない。「それが今の心境」「歩いてゆくという意思表示」どれもしっくりこない。

それは当時からの謎だった。

今、このライブを見返していても消えることのない疑問だ。少なくともこのツアーでは明確な“回答”が為されていない。おそらくこの回答は今、ASKAと我々が抱えている状況と無関係ではないだろうと私は想像している。この“中途半端さ”の答えはもう少し時を待ちたいと思うし、いつの日か聞いてみたいと思っている。

そうはいってもすごいコンサートだったことに変わりはない。

当時、もちろんこのライブには参戦している。忘れられないライブの一つだ。

このコンサートで初めて一人で歌う『PRIDE』が披露されている。

『PRIDE』はチャゲアスファンにとってはもっとも大切な曲だ。私にとっても誇りの曲だ。何度この曲に救われてきたかわからない。道に立ち止まったらいつも鳴る曲は『PRIDE』だ。そしてこの曲はCHAGE and ASKAの曲だった。ソロでASKAが一人で歌う姿など見たことがなかった。

ライブの終盤、それが歌われるー。

このツアーはあえてネットでの書き込みを見ていなかった。ASKAがこのツアーで何を表現するのか。“情報”抜きで向き合いたかったからだ。

“たった一人”の『PRIDE』が鳴った時のこと。

胸の奥の奥から何かが込み上げてきて涙が止まらなくなった。そして立っていられなくなった。うずくまって嗚咽を抑えるのに必死だった。

隣にいた当時の彼女が驚いていた。

込み上げてきたものは何だったのか。悲しさか寂しさかー。

未だにそれははっきりとしない感情だ。

『PRIDE』には本当に力をもらい続けている。

だが、あの曲が歌う詞は悲しい詞なのだ。

誰も知らない 涙の跡

抱きしめそこねた 恋や夢や

思い上がりと 笑われても

譲れないものがある プライド

“こんな状況でもASKAはPRIDEは私たちに勇気を与えようとしているのか”

“実は悲しみの顔でASKAは歌っているのではないか”

“隣に相棒がいないのはなぜだ”

あらゆる感情が一斉に押し寄せた。

感情なんて一つなわけがない。

そんな感情たちがあの曲を聴きながら抑えられなかったのだろうと思う。

そして今、このライブを見返して思うことがある。

ASKAもまた“感情なんて一つなわけがない”のだ。

今、このライブを見ていることにきっと意味がある。

恥ずかしいことにこのライブで『ラプソディ』や『RED HILL』といったチャゲアスのややマニアックだが最強の曲っての披露されていたことをすっかり忘れていた。

![ASKA CONCERT TOUR 2009 WALK [DVD] ASKA CONCERT TOUR 2009 WALK [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51G4G9LRARL._SL160_.jpg)

ASKA CONCERT TOUR 2009 WALK [DVD]

- アーティスト: ASKA

- 出版社/メーカー: ユニバーサル シグマ

- 発売日: 2009/11/25

- メディア: DVD

- 購入: 3人 クリック: 44回

- この商品を含むブログ (8件) を見る

あえて野田佳彦を擁護する

野田佳彦が久しぶりに表舞台に帰ってきた。

安倍晋三に次ぐ「再チャレンジ」到来である。安倍晋三も一度は表舞台から退場した人物だ。今の権勢からは考えられないことである。

安倍が再び表舞台に帰ってきた時、この国の空気は変わった。あの気色悪い空気の変節は、『立候補http://ritsukouho.com/』に克明に残っている。

ところが、野田佳彦の“帰還”はどうやら社会は許すつもりはないらしい。

民主党下野の“戦犯”ということになっているらしい。

本当にそうか?

野田は安倍の復活とともに表舞台を去った。しかしそれは本当に野田総理のせいだったのか?

記憶というものは実にいい加減だ。

民主党の価値を地に堕とした政策とはなんだったか?

・子ども手当:財源がなくておじゃん

・普天間移設問題:“トラストみー”

・公約翻して消費税増税

・小沢一郎

この辺りが代表格だろう。

個人的には外国人参政権に賛成しようとしていたとか、人権擁護法を通そうとしていたとか亡国法を成立させかねない危険性に警鐘を鳴らしていたわけだが。

実は上に挙げた民主党の“失敗”は野田佳彦は一切合切関係なかったりする。

勿論党籍はあったのだから無関係とまではいかないが、それを言うなら蓮舫も岡田克也もみんなみんな戦犯だ。というか戦犯しかいない。

野田は“最後”の総理だったという“事実”だけで戦犯にされているに等しい。

こういうのを「スケープゴート」という。

まるで戦争責任をA級戦犯に押し付けてのうのうと平和憲法の恩恵が云々とか言ってるどこかの国民とそっくりだ。今回の野田バッシングは戦後一貫してこの国を支配する無責任体質そのものが表出でしかない。事実すら履き違えてイメージだけで物を言う烏合の衆の集団いじめみたいなものだ。

よほど恩人を立てて“嫌われ者”野田佳彦を幹事長に抜擢した蓮舫の方が筋が通った人間だろう。空気よりも恩義を大切にしたわけだから。

野田佳彦は総理時代に女性宮家の創設に向けて動いていた人物でもある。

それを安倍晋三が総理に代わって真っ先に潰した。安倍が総理就任最初にした仕事がそれだ。これはあの天皇陛下の“玉音放送”を聞いた後だからこそ歴史に永遠に残すべき事実だ。野田は陛下のご意向を受けて女性宮家創設に動いていたのではないか。それ以上の推測は止めおく。

何れにしても私は野田が女性宮家を創設して陛下の心労を軽減しようとしていた事実だけで十分評価に値すると思っている。

頑張ってほしい野田佳彦。

3年前の大阪都構想

『大都市制度の在り方』

西本 剛司

責任の所在のない民主主義。

これが現状の我が国の本質的な姿。度重なる総理大臣の交代、内閣の改造、国務大臣の辞職と交代…。

国家の運営とは、国家国民の生命・財産の維持と福祉の向上が最大の目的のはずである。現実の政治状況はその目的を達するどころか、目的すら見失っているのではないかと疑われても致し方ない状況だ。

だれも国家の責任を背負っていない。

国民は体たらくな政治家を責め立てる。逆説的に国民はかつてに比べ政治に興味を持ち始めている。ネット発の世論が大臣の首を取る時代が来た。大衆の政治への興味が政治家を淘汰し始めているようにも見える。しかし、その政治家を選んだのは紛れもない、国民自身だ。

だれも国家の責任を背負っていない。

誰も責任を背負わないから国家が沈む。もう時間がない。現状の政治の在り方、大衆の在り方を変えなければならない。各人が責任を背負う覚悟で現実と向き合わなければならない。

社会科の教科書にこう書いてある。

「地方自治は民主主義の学校」であると。

ならば中央の喧騒は置き去りにして国民も政治も行政も責任を背負って地方から国家を建て直す―昨秋、大阪で起きた“維新”への胎動はそんな歴史的な役割を担っているはずだ。そう信じている。

中央集権という成功

我が国における近代国家の枠組みが整備されたのは明治時代である。ペリー来航以降、我が国は弱肉強食の植民地争奪戦争花盛りの世界に放り出された。そんなサバイバルの時代を先人達は世界に稀に見るほどのスピード感を持って近代化を達成。明治日本は先んじて近代化を達成した白人世界による植民地化の恐怖との戦いに敢然と立ち向かい列強からの侵略を防いだのである。

その驚異的な近代化を達成した要因の一つは“中央集権”である。

絶対的なリーダーシップの下、諸藩の集合体であった日本を一つに纏め上げながら近代化を推し進める。その成果はもっと評価されてもいいほど素晴らしいものであった。我が国の“中央集権体制”は近代化達成の成功モデルである。

しかし、その素晴らしき成功モデルは永久普遍のものではない。

我が国は大東亜戦争の敗戦という大きな楔を打ち込まれているが故にそれに気付くのに大きなタイムロスをしている。

中央集権が国家の均衡発展に寄与した事実は動かしようのない事実である。

日清・日露戦争の勝利から大正デモクラシーへと連なる歴史はあまりに語られないためにその評価が一般的になかなか為されないが、我が国の成熟から荒廃への過程である。大正期から昭和初期の政治状況は当然戦争という要因を除いて語ることはできないが、現在の我が国の状況とよく似ている。明治期から牽引してきた“中央集権体制”はこの時期に一定の役割を終えていたのである。このころの経済は所謂高度経済成長期の豊かさに匹敵する。戦前、我が国は豊かであった。豊かさを達成した我が国はある意味成熟国家として次の段階へ進むべき時期だったのだ。政治は政党間での政争を無意味に繰り返し、国民は政治を見放し始めていた。

豊かさを達成し、政治が目的を見失い始める。

私にはこのころは現在の状況と瓜二つに見える。そして昭和は戦争を迎える。

私はこの状況が戦争を招いたのだと言いたいのではない。大正、昭和初期の政治の停滞を期に次の段階へ進める時宜を戦争によって逸したと言いたいのである。

大東亜戦争という総力戦により我が国は全てをリセットせざるを得なくなる。

焦土と化した我が国が立ち直るには再び“中央集権体制”のお出ましが必要となったのである。

先の大戦の敗戦は思想的に我が国に大きな楔を打ち込んだといわれる。東京裁判史観がそれだ。“戦後レジーム”といわれる言葉はやはりわれわれを縛っているが、敗戦による国家の焦土化とそれからの復興のためにわれわれは再び“中央集権”に頼らざるを得なかったのである。

高度経済成長は、国土の均衡発展の名の下に推し進められた。またも我が国は“中央集権”の推進力で世界史に残る経済復興を超える経済発展を遂げるのである。

この神話が現在に尾を引いている。これがここで言いたいことだ。

中央集権の神話が実は当の昔に終わっているということを我々は知るべきなのである。

地方分権の必要性は誰もが認めてきただろう。しかしそれは常に上辺の議論でしかなく、中央が地方に権限を「分け与える」という思想からは脱しなかった。“縄張り意識”という、上意下達の根性がもたもたしている間に現実がそれを追い越してしまったのである。

地域の実情

国土の均衡発展というテーゼの下、中央集権体制は我々国民に豊かな生活を与えてくれた。政府が各地に張り巡らせた高速道路や空港、鉄道などのインフラは中央集権の強力な推進力なしに敷設することはできなかった。そしてそれが国民生活の所得水準や生活基盤を豊かにしたのである。

そして国家は次の段階をとっくの昔に迎えていたということなのだ。

我が国は狭い国土とはいえ、各地域にはさまざまな“色”がある。つまり事情だ。各地域コミュニティの事情に即した政治行政が求められる。もちろん中央集権とはいえ、地方行政は存在しているがそれが“3割自治”という言葉に象徴されるように中央の事実上の統制下にある。それが地域の自立を阻害しているのが現状である。

最初に述べた。「地方自治は民主主義の学校」。

これを実践する環境がやっと整ったに過ぎないのに我が国は中央集権の歪みにわが身の滅亡を感じ苛立つことしかできていない。違うのだ。やっと、ちゃんとした政治ができる環境が整ったのだ。絶望することではない。

そのために原点を認識する。それが地方自治を適正化するということだ。中央集権とはそのためのインフラ整備の前段階に過ぎなかったのだ。ただそれだけである。

大都市制度を思考するということ

大都市のあり方を模索することはこれからの国家のあり方を模索することと非常に近いと思われる。なぜなら、大都市は人口が多い分、人々の生活が多様であるが故にそれをまとめ発展させてゆく手法が必要であることがひとつ。そして、生活が多様であっても地域コミュニティは必要なもので、十把一絡げに決してできないという点で細かな制度設定が求められるということ。つまり、大局的視点からの哲学が必要であると同時に、細かな視点が必要であること。これは国家のあり方そのものでもあるのだが、規模が大きすぎるので思考が抽象的に陥りやすい。

大都市制度を考えることはこれからの国家のあり方を考えることにもつながる。

広域地域圏を考える

地域を構成するものは、文化圏・経済圏・通勤圏とさまざまだ。大局的視点から地域の発展を考える場合、どこまでを一つの地域と考えるかがまず必要なプロセスとなる。ここまで情報網や交通網が発達した現代社会において、現行の市町村の区割りが必須の前提条件であるはずがない。

例えば、関西地方は大阪を中心に神戸・京都などの大都市が隣接しているがこれらはぜんぜんばらばらの都市ではなくひとつの大きな経済・文化圏といってよい。関東地方は東京を核として関東各県からの通勤によって成立している。現実“首都圏”という言葉が存在している一つの地域圏である。しかしこれらの地域圏が諸問題を解決し、発展へと導くべき機関が存在していない。現行の県や市が一体となって解決べき案件などの阻害要件となっている。

これは単に現在の行政単位が社会の拡大に着いていけないという話でしかないのである。であるならばそれに適した制度に変えなければならないのだ。行政単位を“保守”しなければならない理由など存在しないはずである。必要なのは組織防衛の心理ではなく、時代に必要とされる制度のあり方への希求である。

具体的には首都圏や関西圏といった広域地域圏での意思決定の必要性が高まっている。例えばある市に作られる空港やごみ処理施設はその立地地域だけの問題ではなくそこに影響を受ける、もしくは影響を与えるもっと広域な地域にとっても大切な問題であるはずだ。この問題設定を共有し、“地域”にとって一番最適な形を模索し、決定する責任主体が必要である。現状の区域では各区域の意見が各地域の事情を主張し、それがひたすら衝突して何も決まらないという事態に陥る。それを収拾し、最適な在り方を模索する決定機関が必要。少なくとも現在はそのようなものは存在せず、それが現実を停滞させている。前進させねばならない。

一方でこの手の議論は別段新しいものではなかった。地方分権の必要性はずいぶん昔から議論されていたのだから。しかしこの議論の前提は、国家が地方へ権限を“分け与える”という点であったのである。この前提は結局根底のところで中央集権を脱していない。

必要なのは主体=地方からの要請である。現実に直面し続ける国民と地方からのボトムアップによる要請が必須である。現代の政治化が如何に現実を見ていないかよく分かった。そして国民の意思決定が如何に事態の転換をもたらすかが昨秋の大阪W選挙でよく分かった。

結局大局的な地域のあり方は道州制というところに行き着くだろう。しかしそれは現在の状況では道州制くらいの規模が地域圏であるという理解でなければならない。制度は時代とともに作りかえられるもの。柔軟な姿勢を秘めながら確固たる意志を持って現状の制度を改変しなければならない。

地域共同体を守る

大都市制度を考察する上で注目が集まりやすいのは道州制を始めとして、大局的見地からの制度設計であろう。現に大阪維新の会の掲げる「大阪都構想」も、権限が「都」に集中することに注目が集まり批判が展開された。

もちろん先述の通り、現実に広域地域圏における意思決定機関は存在せず、その存在意義は大きい。一方で、住民が生活する“半径何キロメート”圏内の小さな地域=地域共同体の存在はとても重要である。地域共同体はどれだけ経済が広域化しようと景色は変わらないのである。それは人と人との生活のつながりだからである。

地域共同体の運営。それは基礎自治体が担うものである。大都市においては行政の規模が大きくなりすぎて地域に根ざしたものにはなっていない。政令市では区制が敷かれているが、そこから地域の何かしらの決定ができるかといえばそれはありえず、ただの行政の窓口となっているのが実情だ。地域共同体における問題を地域に根ざした形で解決するあり方が求められる。これは現状の大都市制度では不可能である。これは現状では規模が大きすぎる。もっと意思決定の権限を住民に身近なところへ移譲することが必要だ。

大阪維新の会の「大阪都構想」は実はこの点の議論も明快に示している。しかし世間は「都」という新たな行政体に対する批判ばかりを繰り返し、この基礎自治体の議論には見向きもしていない。基礎自治体の決定権の拡充もこれからの住民自治のあり方の重要な要素となる。なにしろ「地方自治は民主主義の学校」なのだ。地域共同体も適正規模を計りながら首長を選挙によって選び、地域の問題を議論する議員を選ぶ。これによって住民が地域の問題を行政任せにしない責任を背負う民主主義を確立する。

改革の原動力

現行の大都市制度は広域の地域圏を展望するとき狭すぎ、地域共同体を考えるとき広すぎということになる。速やかに解体・権限の移譲が必要である。

そしてそれは“誰かがどうにかしてくれるだろう”という他人任せな姿勢では絶対に為しえないのである。謂わば、現在行政が一手に引き受けている地域の未来のデザインを拡散・拡大しようというのがこれからの地方分権なのだ。その拡散・拡大の対象は国民自身でなければならない。“どこかで誰かが派手にやってくれるだろう”“誰かが何かを変えてくれるだろう”もうこんな台詞を言っていればいい時代ではなくなったのだ。自分の投票行動に責任を背負う。ここからが始まりである。自分の住む地域さらには国家の姿を決めていくのである。安易に観客化している場合ではないだろう。

これからの大都市制度を考えることは国家の在り方を考えることにもつながると述べたのはそのためだ。

具体的な問題に主体的に向き合うことを“始め”として、住民・国民としての責任を覚醒したいのである。昨秋大阪で起こった“民主主義”はその「歴史の始まり」となるはずである。いや、そうならねばならない。そうでないと国家が沈む。

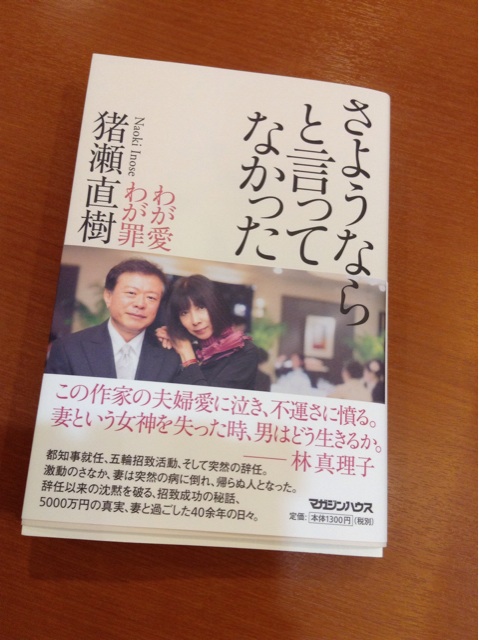

猪瀬直樹が帰ってきた〜猪瀬直樹×東浩紀『さようならと言ってなかった』刊行イベント

平成26年11月29日

ゲンロンカフェにて。

猪瀬直樹×東浩紀『さようならと言ってなかった』刊行イベント。

猪瀬直樹の“行間”を埋めてくれるもの

この作品は、猪瀬さんの奥様•ゆり子さんへのレクイエムであり、“素人政治家”の反省文でもあるんだろう。

『天皇の影法師』『昭和16年の敗戦』『ミカドの肖像』などなど。

作品に“裏舞台”は必要ないという意見もある。

きっとそれは正しい。

でもそれが泣けるのである。

「『こころ』には生活がない」と。

結果、猪瀬直樹という人物の“虚像”が晴れていった。

ダークツーリズム実践「人と防災未来センター」訪問

5月4日。

前日のシンポジウムの興奮が冷めやらぬままに、第二の目的である「人と防災未来センター」を訪れた。

ここは1995年1月17日に起こった阪神淡路大震災の歴史と教訓を後世に残そうと2002年に作られた博物館である。

歴史を残す。

これは3.11以降、自分の中で大きなテーマになっている。

東浩紀氏らによる「福島第一原発観光地化計画」に並々ならぬ関心を寄せているのもそのためだ。歴史を繋いでゆくことの難しさへ立ち向かうことが自分のライフワークであると今では思っている。

そのためにも阪神淡路大震災はどのような想いと手法で継承をしてゆこうとしているのかを知りたい。そう思った。

と言いながら、私は恥ずかしながら「人と防災未来センター」なる施設が存在する事を知らなかった。ここにまずは大きな壁があった。私がこの施設を知ったのは東浩紀編『チェルノブイリ・ダークツ―リズムガイド』、津田大介メルマガ『メディアの現場』を通してである。

結果からいえば、この施設は勉強になる。とてもいい体験をさせてもらった。

内容が内容だけに語弊が生まれかねないが、神戸市と市民のみなさんの風化への抗いがはっきり伝わった。あえて「市民」という言葉を使った意味は後々明かそう。

施設は入場早々、“あの日”の追体験から始まる。最新のテクノロジーを駆使して、あの震災の瞬間を映像と音で再現する事からこの博物館は始まる。女性の誘導に誘われるままホールに入ってすぐに“再現”が始まったものだから、まさに分からないまま状況に放り込まれた気分だった。

いきなりの衝撃“追体験”が終わると、震災直後の町並みを通り(再現)、シアターへ。シアターでは阪神淡路大震災から未だ続く復興までのドキュメンタリー映像を見ることになる。

体験と映像で、あの日に何が起こり、今日どのように復興の道を歩んでいるかを知ることになる。1995年はすでに19年前の出来事だ。自分自身、あの日の震災はまだはっきり覚えている・・つもりだった。しかし映像を見て、やはり記憶は風化していたのだと気付かされるのである。しかし、一方で映像は記憶を甦らせてくれるし、あの震災を知らない若い人たちにはクリアにあの日を教えることが出来る。映像の持つ力である。

身体を使ってあの震災を振り返った後は場面を展示ブースへと変える。展示ブースへ足を踏み入れて最初に目にするのは、震災の時刻5:47で針と止めた柱時計である。そう、被災現場から集められた遺品や資料の数々である。地震の凄まじさを物語る資料が写真だけでなく、物品まで展示されている。地震の圧力で曲がりくねった鉄を見たとき、いかに土地が荒れ狂っていたのかと背筋が凍る思いがした。言葉が出てこない行政文書などもある。。火葬に関する文書などである。深い悲しみを伝える場所である。

しかし、このブースは震災の凄まじさを伝えるだけではない。

歴史を残すとはもちろん、当時の品や証言を残すことと同義だ。しかし大切なのは「その後」なのではないか。そんな想いに駆られたのがこの資料館のすごい所である。

つまり、「復興」への道のアーカイブである。

震災が起きた後の今日までの道のりを、課題と成果をすべて分析して後世へ残す。

そのはっきりとした意志が伝わる展示になっているのである。仮設住宅、復興住宅、地域の再生、ボランティア、産業復興などなど、あらゆる観点から失敗や成功を分析して展示してある。これこそ東日本大震災後の生きた資料ではないか。歴史を残すことの意義ではないか。私はしばらくここから離れられなかった。

この資料館はここまでで充分歴史を後世に伝えてくれるだろう。しかしそれだけではない。ブースを出ると、地震や津波などへの防災を学ぶスペースがある。理科の実験コーナーみたいなもので理論を分かりやすく学びながら、「減災」への意識を植え付けられる場所である。子供たちはここで学ぶ方がとても分かりやすいであろう。

ただ、この辺で少し違和感を抱くようになる。職員の方々が皆、高齢者なのだ。そしてその職員さんたちがいろいろと話しかけてくるのである。途中で気付いたのだ。この人たちは震災の「証言者」たちなのだと。とてつもなく地震や津波の理論に詳しいのである。

私はこの老人たちから、液状化現象の原理や、建築基準の改正の話を学んだ。

これは福祉政策でもあり、震災教育でもあるのだ。世代でコミュニケーションをとりながら、福祉と伝承を両立させるという意図があったのではないか。私もとても面白いおじいさんたちに勉強させてもらった。震災時のお話もたくさん伺った。この資料館にぬくもりと生きた証言をもたらしてくれるのは最新のテクノロジーではなく、「人」であった。

これが何より感動したことである。先述したようにテクノロジーで震災を追体験し、最後には人のぬくもりへと行きつく。これは偶然ではないだろう。

震災の歴史を風化させず、残してゆきたいという“意志”があの建物の中にはしっかりとある。

私はそれを肌身で感じたのである。その最終地点に「人」がいたというのは普通の博物館ではあり得ないことだ。粋である。

今度は別の理由でここを訪れることになりそうな予感がする。

「人」に会いに行くのだ。

それでいい。

「断絶」と向き合ってきた